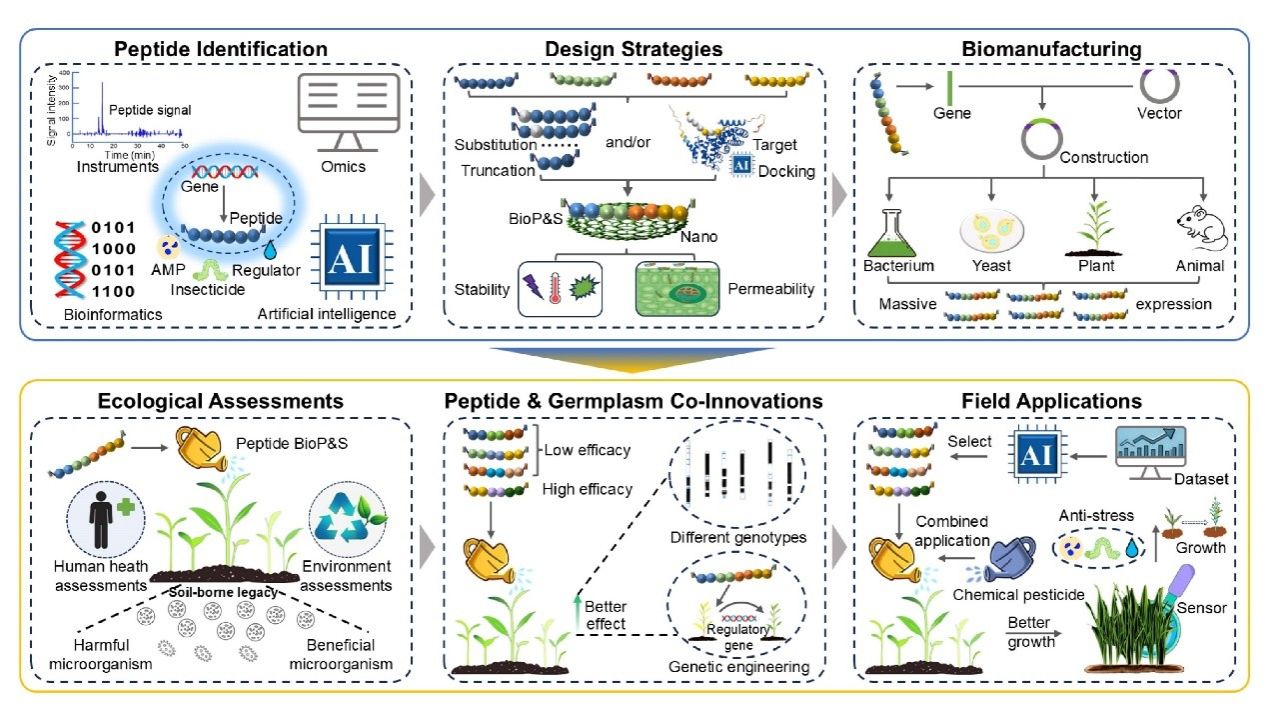

近日,四川农业大学玉米研究所卢艳丽教授与生命科学学院蔡易教授团队联合中国科学院、浙江大学、中山大学、英国东英吉利大学、瑞士苏黎世大学等国内外10余家高校及科研机构,在植物学权威期刊《Molecular Plant》(IF=24.1)发表题为《Plant-derived peptides: from identification to agronomic applications》的前瞻性(Perspective)综述论文。Perspective栏目一直聚焦植物核心议题,具有非常高的学术稀缺性与领域引领力。本文创新性提出“植物小肽鉴定-分子设计-生物制造-生态评估-药种协同创新-田间应用”全链条创新体系,通过整合人工智能、纳米技术和合成生物学等前沿技术,为破解小肽规模化生产成本高、田间稳定性差等产业化瓶颈提供了兼具科学性与可行性的系统解决方案。

植物小肽凭借其多效性、高效性、可生物降解及低生态风险等优势,已成为替代传统化学农药的理想候选。然而,其产业化进程仍需突破两大核心瓶颈:一方面,从活性分子挖掘到机制解析、分子优化、生态评估乃至田间应用,需投入大量时间与资金,亟需建立高效系统的鉴定体系,以实现具有自主知识产权的活性小肽的精准发现;另一方面,农业投入品必须符合产业经济性要求,需针对特定小肽序列,优化底盘细胞、构建高效表达系统,并开发符合法规要求的生产工艺与纯化技术,最终集成完整的生物制造平台。目前,小肽高产率表达机制尚不明确,植物功能小肽的大规模系统鉴定及其在多底盘细胞中的高效适配仍是实现技术突破的关键路径。展望未来,人工智能、纳米技术及合成生物学等前沿技术的融合,将显著推动植物小肽的高效挖掘、理性设计、规模化生产与精准递送。通过多技术协同与政策支持,构建兼顾经济可行性与生态可持续性的应用模式,有望实现作物安全生产与生态环境保护的协同发展。

此次前瞻性综述论文的发表是团队近期成果的重要总结和延续:今年6月,蔡易教授以秘书长身份牵头组织“四川农业大学-Molecular Plant植物小肽研究与应用前沿论坛”暨“第三届中国植物小肽研讨会”,成功搭建起小肽领域学者交流合作的高端学术平台;在此之前,该团队已在植物小肽领域深耕多年,累计取得多项突破性进展——建立了用于小肽等短序列比对的创新算法(BPAST, http://www.pepsci.net),成功挖掘出多个全新植物小肽家族,在系统解析其功能机制的同时,持续拓展应用技术路径,相关研究成果已发表于《Journal of Agricultural and Food Chemistry》《Plant Physiology and Biochemistry》等农业与植物学领域Top期刊;依托合作企业建立了国际领先的小肽合成生物学平台,并获取中国首个小肽农药命名函,探索出了植物小肽从实验室到田间应用的产业化路径。

学院博士研究生于晓松、特聘副教授刘玖尔为共同第一作者,玉米研究所卢艳丽教授与学院蔡易教授为共同通讯作者。四川农业大学理学院王位特聘副教授、浙江农林大学森林食物资源挖掘与利用全国重点实验室沈锦波教授、浙江大学园艺系师恺教授、中山大学生命科学学院李剑峰教授、中国科学院微生物研究所叶健研究员、英国东英吉利大学Sainsbury实验室Jack Rhodes博士、英国东英吉利大学Sainsbury实验室及瑞士苏黎世大学Cyril Zipfel教授、山东农业大学生命科学学院李传友教授、广州大学生命科学学院黎家教授和华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室严建兵教授参与了本文的写作和修改。该论文得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、四川省科技计划项目等多项课题资助。

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674205225003910

Molecular Plant公众号推文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/vhotkSD1x5GLt70TJXD2Iw